自由通路・ぽぽろーどの駅舎西面、南側

自由通路・ぽぽろーどの駅舎西面、南側JR東日本秋田支社、秋田放送新社屋方向の階段とエスカレーターのところ。エスカレーターの裏が駅前交番。

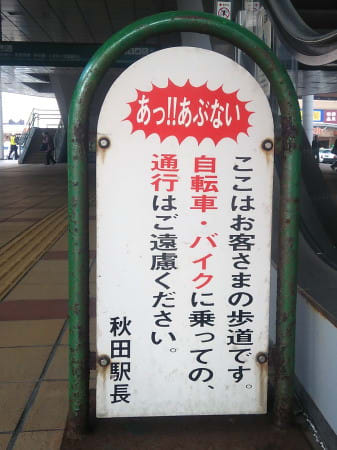

上の写真右側の上りエスカレーターの左側に、看板が設置されている。

秋田駅長名

秋田駅長名裏表同じ内容で、ここ1か所にしかなさそう。

【2020年8月25日追記】2020年始から夏にかけて、この前の平面駐車場を芝生広場にする工事が行われた。ここは直接関係ないはずだが、それと同時期に、この看板が、エスカレーターに向かって左の階段の横に移設された。

先日の羽後本荘駅舎の記事の最後に出てきた、旧駅舎前の看板と同内容。

秋田駅は橋上駅舎であるものの、この部分は、古い駅舎と同じように駅利用客が行き交うし、エスカレーターや階段で見通しも悪い。

(再掲)既に役目を終えたであろう羽後本荘駅の看板

(再掲)既に役目を終えたであろう羽後本荘駅の看板羽後本荘駅はいつ設置されたかは分からないが、駅舎ができた1981年の可能性もある。

秋田駅は駅舎ができた1997年だろうか。当時は西側のぽぽろーどがなく(2000年完成)、この場所で自由通路が終わっていたが、看板が立っていたエスカレーター周辺は、変わっていないはず。

【17日追記】いただいたコメントによれば、羽後本荘駅の看板は1990年代後半頃に設置され、通路反対側にもう1枚あったようだ。

羽後本荘と秋田の違いは、板の形状のほか、地色が黄色と白、秋田駅は上部に「あっ!!あぶない」と赤に縦長な白抜き文字で書かれたこと、書体も違う。

羽後本荘は写研の丸ゴシック体ナール。

秋田は少し扁平にした角ゴシック体。モリサワの「中ゴシックBBB」。写植時代からあった書体がパソコンで使えるようにされ、昔はMacintoshに標準で搭載されていた(余談だが弘前大学情報処理センターのWindows3.1のパソコンでも、なぜか使えた。Officeまたはプリンタのバンドル?)。プロ向けのフォントパックに含まれていることもあり、オーソドックスなゴシック体として、今なお目にするフォント。

この看板が1997年に作られたとすれば、デジタル化されてはいたものの、看板作成分野ではまだ写植だったかもしれない【17日補足・文字を扁平や縦長に圧縮するのは写植でよく行われていたそうだ。コンピューターでもできるけど】。だから、当時なら、まだナールを使うことも難しくなさそうだけど、どうしてこれを選んだのだろう。

※秋田駅のこの上、2階自由通路には、同時の設置と思われる別のモリサワ書体の注意書きがあった。この記事末尾。

文面は、句読点や「下さい/ください」の違いもあるが、この場所を指す語が羽後本荘では「歩廊」、秋田では「(お客さまの)歩道」。

おそらく、羽後本荘駅を参考にしたのか、JR東日本秋田支社にひな形があったのだろう。そして「歩廊」が引っかかって変えたのか。

たしかに、前回も触れたように「歩廊」はプラットホームを意味するようで、違和感があるというか、知らない人もいそうな言葉。かといって「歩道」というのも違うような気がする。「通路」でいいのでは?

他の駅にも、同じような看板があるだろうか。

秋田駅中央改札口・在来線側(左側)を入ってすぐの左壁際。

ここにあったNREの小さな箱型の駅弁売り場「橋上売店」が、今年3月で「利用者の減少を理由に」閉店した。※改札の外を中心に、秋田駅で駅弁を購入できる店はほかに複数あります。

おそらく駅舎ができた時からあったような気がする。

2015年春には秋田駅の壁などが秋田杉材で木質化され、その一環で店の箱は新しくなって数メートル移動していた。

(再掲)改札内側から工事途中。のぼり付近が元売店の位置で、その後ろのグレーが本来の壁

(再掲)改札内側から工事途中。のぼり付近が元売店の位置で、その後ろのグレーが本来の壁4月以降、6月に入っても、売店跡はアコーデオンカーテンが閉められ、箱はそのまま残っている。

「おべんとう」の看板も残る

「おべんとう」の看板も残る改札外から入ってきて見える側。

4月6日

4月6日上のように閉店からしばらくは「駅弁屋」の看板が残っていた。それが4月15日には、

「駅」?

「駅」?「弁屋」の部分に、壁張り用の時刻表が貼られた。駅で配ったり、新聞に広告として折りこまれたりする時刻表。小さい駅では改札周辺に貼ってあることがあるが、秋田駅の、しかも改札の中に掲出されるのは珍しい。まあ、場合によっては便利かな。

時刻表で隠したことで、大きな字は「駅」だけになり、間違ったことは言っていない。事情を知らず、気になる人は気になるでしょうけど。大胆な修正方法だ。

この面は、改札の外、もしくは新幹線改札内側からも見えてしまうため、在来線に乗ろうとした客が、「在来線側でも駅弁を売ってるんだ。じゃあそっちで買おう」と、閉店を知らずに改札を通ってしまわないようにという配慮だと思われる。

まだ4年しか経っていないこの箱、このままなのは、もったいないしちょっとジャマ。撤去するとなると、その後ろの壁の工事も必要か。

※その後、9月7日までには駅弁屋の出っ張りがなくなったのを確認。お盆明け以降に撤去されたかと思う。→さらにこうなった。