十和田観光電鉄で三沢駅に到着。

行き止まり構造のホームで、その先端に改札口があった。

改札口からホームを見る

改札口からホームを見る前回の記事の最後に大きく写った写真があるけれど、ホームの「みさわ MISAWA」の文字が独特。旧国鉄の書体ともまた微妙に違うような。

上の写真の改札口右側に台車が写っている。台車に載っているのは、バスやワンマン電車の車内にある運賃箱のようだ。

改札口には駅員が立つが、運賃収受や両替をスムーズに行うために置いてあるのだろう。(投入口にじょうごみたいなのを取り付けて、口を大きくして投入しやすくしている)

広島の路面電車のターミナルでも、同様のものがあったが、それはバッテリーを積んでいた。でも、三沢駅では、壁のコンセントにコードがつながっているように見える。この運賃箱って商用電源でも動くのか、変圧器でもあるのか。

十和田観光電鉄の三沢駅は、とても味わいのある雰囲気だった。

僕の記憶にある「旧国鉄の駅」とは違い、改札の先に微妙に角度を変えながらまっすぐに通路が伸びている構造で、初めて見る造り。でも、どことなく懐かしいような、「昭和30年代」っぽいような。

※駅は1922(大正11)年に開業した(その4年後に若干移転)そうだが、駅舎自体の建築年は不明。

改札口を背にして

改札口を背にして改札口前は、窓口や待合スペースを兼ねていて少し広くなっている。10人強だろうか、折り返しの電車を待つ客が待っていた。我々、十和田市から乗ってきた客よりも多い印象だったが、日曜日の昼前に三沢から十和田へ移動する人がそれなりにいるわけだ。

古めかしい窓口周辺。右奥が改札口

古めかしい窓口周辺。右奥が改札口床が、土間(たたき土間?)みたいな材質。

比較的新しい券売機が場違いな感じ

比較的新しい券売機が場違いな感じ節電のため1台は停止。左側のタッチパネル式券売機だけ稼動していた。

通路の途中(券売機の隣)には、そば屋があった。

Wikipediaによれば、昭和時代は2階に喫茶店などがあったそうだが、今は2階は閉鎖されている。

さらに進んで改札口方向を振り返る

さらに進んで改札口方向を振り返る以前は売店もあったそうだが、写真左の部分だろうか。待合室風になっていた。売店機能はそば屋に統合されたとのこと。

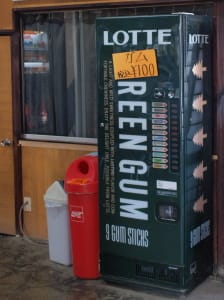

こんなものも

こんなものもロッテのガムの自動販売機。まだ新しそうに見えた。

写真ではうまく伝わらないかと思うが、昔にタイムスリップしたかのような空間だった。

例えば、秋から冬の夕暮れの灯りがともった頃なんか、絶妙の郷愁を誘いそうだ。

通路の末端

通路の末端出口の向こうには、青い森鉄道(旧JR)の方の三沢駅舎が見える。

こちらの古い駅舎と向こうに見える新しい駅舎の間には、何十年もの時代の差を感じ、まるでタイムトンネルの出口のよう。

タイムトンネルを出て“現代”へ戻って振り返る。

十和田観光電鉄三沢駅

十和田観光電鉄三沢駅実は、十和田観光電鉄の駅舎・ホームは、青森県道10号線に並行している。

窓口・待合スペース付近には、引き戸があり、駅舎側面から直接道路に出られる。そこが駅前のバス停。

ドアも古めかしい

ドアも古めかしい十和田観光電鉄が運行する、三沢空港などへのバスが通るようだ。

道路はけっこう通行量が多く、若干カーブした坂の下に位置するので、歩行・横断には注意。

道路側から見たとうてつ駅舎。右奥がホーム

道路側から見たとうてつ駅舎。右奥がホーム長い建物であることが分かる。

これらがあるのは、線路の西側。

西側にも街が広がっているが、市役所や米軍基地があるのは、反対の東側。駅前には東西ともスーパーなどはないが、東側を少し進めば、かつて「ダイエーとうてつ三沢店」だった「ビードルプラザ」など、店が集まるエリアのようだ。

東西とも、丘が駅に迫っていて、谷のような場所に線路が敷かれている感じに見えた。

三沢駅西側から

三沢駅西側から十和田観光電鉄の駅舎は右奥。

上記の通り、三沢駅には十和田観光電鉄線のほか、下り青森方面・上り八戸方面とつながる、第3セクター「青い森鉄道」が通っていて、駅舎は別に隣接している。

かつてのJR東北本線で、新幹線新青森開業に伴い、3セク化されたもの。

青い森鉄道三沢駅

青い森鉄道三沢駅橋上駅舎で東側への自由通路がある。駅施設としては、売店や「みどりの窓口」代替の窓口のほか、今年6月からは青い森鉄道経営の旅行代理店もできた。

JR時代は、1時間に1本特急が走っており、八戸・青森とのアクセスは整っていた。

しかし、新幹線開業後は、普通列車(一部快速)のみ。八戸方面はほぼ毎時1本だが、青森方面は2時間前後運転間隔が開く時間帯もある(10時41分の次は13時05分など)。運賃も値上がりした。※普通列車自体の本数としてはJR当時より若干増えたようだが、特急がなくなった分、当然全体の列車本数は減った。

青い森鉄道は八戸-三沢-青森と青森県南部地方の主要都市を結んでいる上、三沢など沿線の町は新幹線の経路から外れているので、県民や旅行客の移動手段として、一定の需要はあると思われる。秋田内陸縦貫鉄道のような本当の過疎地のローカル鉄道とは違うのだ。

それなのにこんなダイヤでは、意図的に利用させないように仕向けているようにも思えてしまう。

なお、同社の株の7割近くを青森県が保有している。

長野新幹線や九州新幹線でも、同様に新幹線開業後にJR路線が第3セクター化(または廃止)された、いわゆる「並行在来線問題」があるのだが、今回、三沢から青森まで青い森鉄道に乗ってみて、それを実感した。

後日、続編で紹介します。