まずは、その前に、昨日の記事でも紹介した、JR東日本秋田駅にある「秋田お客さま相談室」廃止後の様子。併設されていた「秋田駅こまち駐車場予約センター」がどうなるかと思っていた。

昨日の画像と同じ入口

昨日の画像と同じ入口「お客さま相談室」の緑の表示板は撤去されたが、その跡に1つ下にあったピンク色の「秋田駅こまち駐車場予約センター」の表示が上がってきて、残っている。

中も同様で、部屋もそのまま。つまり、相談室としての機能を廃止しただけで、引き続き予約センターとして存続するようだ。なーんだ。

では、バスの行き先表示。

【2012年4月1日追記】この半年後には、表示内容が若干変更されました。

この記事の内容は、変更前のものです。変更後はこの記事で紹介しています。

秋田中央交通の秋田市内の路線では、10月から、LED式行き先表示機を備えた車両において、「系統番号」を表示することになった。

今日の秋田魁新報に小さく記事が出ていたが、それによれば、秋田市内を走る同社路線バス181台(=五城目・男鹿管内限定の車両を除いた台数だと思われる)あり、うち167台がLED式だという。

ということは、秋田市内を走る同社の幕式行き先表示のバスは14台だけということになる。うち、10台くらいが築地方面などの小型バス、2~3台が五城目営業所所属で秋田市内に来るバス、残りが新屋・割山方面限定で走る大型バスという内訳だと思われる。

実際、今日も幕式の大型バスを見かけたが、たしかに従来通りの(昨日までの)表示で走っていた。下記の通り、LEDでは大幅に表示が異なるので、系統番号を頼りに初めて秋田のバスに乗る人にしてみれば、紛らわしいに違いない。

「146 県庁・市役所 秋田駅西口」※146=県立プール線

「146 県庁・市役所 秋田駅西口」※146=県立プール線これを見た限りでは、悪くないんじゃないと感じた。この段階では。

昨年秋田市が行った社会実験の時とよく似ているフォームだが、番号の表示位置が左右逆になった。

前面の表示は左端に枠で囲って系統番号を表示し、残りの部分で、上段に小さな文字で経由地、下段に大きく行き先(最終の停留所名)を表示するルールのようだ。

従来は、同じ行き先を示すのに、表示内容が統一されていなかったり(秋田駅と秋田駅前など)、分かりにくく紛らわしい表示(車庫など)が見れらたが、それは改善されたようだ。

秋田駅/秋田駅西口は上記の通り、全路線で「秋田駅西口」。秋田営業所(通称・大川反車庫)を指す「車庫」は「大川反車庫」になった。

(ちなみに、臨海営業所は「臨海(営)」から「臨海営業所」に変更)

時刻表などにも、系統番号が表示された。

「バス通過時刻予定表」? 普通は「バス通過予定時刻表」じゃないの? これは「時刻表」でなく「予定表」なのか…

「バス通過時刻予定表」? 普通は「バス通過予定時刻表」じゃないの? これは「時刻表」でなく「予定表」なのか…各路線ごとに、上部に該当番号を表示し、さらに各便の時刻の前にカッコでその系統番号を表示している。

交通公社前の秋田駅西口行き。こっちは「予定時刻」

交通公社前の秋田駅西口行き。こっちは「予定時刻」このバス停は、夕方のごく一部のバス以外、全部が秋田駅西口を通る。

その秋田駅行きの時刻表は、各便への番号表示はなく、上段にずらりと並べて表示。

「秋田駅前行き=100・101・102・104…」と延々と表示している。その下には「その他各地行き=300・301…」とあるが、これは「秋田駅へ行かない」のではなく「秋田駅を経由してよそが終点(大学病院、太平など)」の番号だ。ちょっと紛らわしいかも。

秋田駅西口乗り場では、バス停の電照式ポールと、屋根の乗り場案内両方に系統が表示された。

屋根の表示では、乗り場を示す数字の色が乗り場ごとに色が変わったようで、7番は青(以前は全部緑色だった?)。

新屋西線の時刻表。これは本当の「時刻表」らしい

新屋西線の時刻表。これは本当の「時刻表」らしい上段には、系統番号とその内訳が詳しく書かれている。

カッコ内は「新高=721、栗=722、栗新高=723、臨=724、その他=720」とある。

あまり重要な表示ではないが、新屋西線の運行系統を知らない方には、チンプンカンプンかもしれない。

「新高」は新屋高校行き(もちろん大町経由ではなく県庁経由)。「栗」は栗田県営住宅(養護学校前)経由(※下記補足参照)。「栗新高」は県営住宅経由高校行きなのは分かった。

でも「臨」って臨時系統? と一瞬悩んだが、よく考えたら、臨海経由のことか。

そして最後の「その他」が、オーソドックスな新屋西線のこと。最後に追いやられて「その他」にされてしまうとは。ちなみに、こちらは「栗田神社前」を通るので、これも「栗」と省略できるのですが…

【22日補足】「栗」は県営住宅・市営住宅経由にあるバス停「栗田町」の頭文字ようです。市営バス時代~移管後今年9月までのLED表示には「栗田県住」とあったので、勘違いしてしまいました。県営住宅・

【12月18日補足を一部訂正】新屋県営住宅の隣にある市営住宅は「新屋日吉町市営住宅」というようだ。バス停名の「新屋市営住宅」は正式ではないことになる。(他にも「新屋◯◯町市営住宅」があるし)

再び車両の表示に戻って、

側面

側面縦書き4つの途中バス停が、左から右に向かって表示されるのは変わらない。(この「オージ」社製の表示機は、矢印を逆向きに表示することも可能)

上段の横書きには、今までは主要経由地をなぜか枠で囲っていた。今回からは、枠がなくなって太字になり、左に枠で囲った系統番号が表示されるようになった。

さらに、始発バス停で停車中(だと思う)は、

上段がスクロール表示(文字が流れる)される!

上段がスクロール表示(文字が流れる)される!「このバスは、系統番号999 ○○経由××行きです」といった程度の内容なので、スクロールする必要はないようにも思えたが…

中央交通のバスでは、始発停留所で中ドアを開けている間、「○○経由××行きです」という放送が延々と流れ続ける場合と、3回くらい繰り返して止まる場合があり、任意で設定できるようだ。その放送が流れている間だけ、スクロールするのかもしれない。

各路線ごとに文字の表示を中心に見てみる。

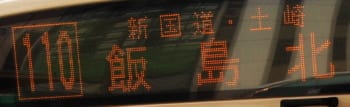

新国道経由土崎線飯島北行き。

従来は「新国道 土崎・飯島」

従来は「新国道 土崎・飯島」市営バス時代の幕をそのままLED化したものだった。(ただし、後部は「土崎・飯島」)

それが、

「110 新国道・土崎 飯島北」

「110 新国道・土崎 飯島北」経由地に過ぎない「土崎」は小さくなり、「飯島」というバス停はないので、終点の「飯島北」になった。

後部は「110飯島北」

後部は「110飯島北」後部は番号と終点名だけを表示する決まりらしい。だから後部からは土崎すら消滅。

後部を見ただけでは、「110」が新国道経由であることを知らない限り、新国道経由かどうか判断できない。

まあ、あまり変化がないとも言えるが、このバスで飯島まで行こうとする人は多くはないはずで、途中の新国道や土崎で降りる人も多い。

そのためには、むしろそっちを大きい文字にするべきだと思う。

新国道経由セリオン行き、牛島経由御野場行き、仁別線は、ほとんど変化なし。

一方、大幅に表示される文字が変更された路線もある。

初めて乗る人なら知らないからいいのだろうが、かえって乗り慣れた人が混乱してしまう。

乗り場は昨日までと同じだけど、来たバスがぜんぜん違う表示だから、驚くのも無理はない。(しかもダイヤも変わっているし)

秋田駅前の乗り場でも、来たバスの運転士に尋ねる人を何人も見かけたし、「前の(表示の)方が良かったな」と話し合う年配のご婦人もいた。

中央交通側の告知はほとんどされていなかった(サイトでは早かったが、それ以外の告知は皆無に近いはず)のも、混乱の原因。せめて今日から月曜日くらいまでは、駅前に案内の社員を立たせるべきだったと思う。

具体例を示します。

「712 大町・西部サービスセンター 大森山公園」

「712 大町・西部サービスセンター 大森山公園」新屋線の大森山行きだが、ぱっと見て分かるだろうか。従来は「大町 新屋・大森山」で、「新屋」も大文字だった。

「新屋」というバス停はないから消滅。オーソドックスな系統の終点である「西部市民サービスセンター(新屋案内所)」を示す「西部サービスセンター」が経由地になった。

そして、終点のバス停名はあくまでも「大森山“公園”」だから「公園」を追加したのでしょう。

他に「大森山」というバス停はないのだし、わざわざ「公園」と表示する必要があるだろうか。むしろ、路線名である「新屋」を大きく記した方が親切だと思うけど。

新屋線と対になる新屋西線(どちらも秋田駅西口-新屋間で経由が異なる)。

従来は「県庁 市役所 新屋西」これも市営バスからの伝統の表示

従来は「県庁 市役所 新屋西」これも市営バスからの伝統の表示従来は、路線名の「新屋西」が堂々と表示されていた。

「新屋西」という地名はなく、「新屋線より西側を走る」という意味で命名されたのであろう、路線名。

それが、

「720 県庁・栗田神社 西部サービスセンター」

「720 県庁・栗田神社 西部サービスセンター」やはり、新屋西も新屋も消滅。これで「新屋西線」と言えるでしょうか?

上記の通り、県営住宅経由と区別のため、「栗田神社」が入ったのだろう。どうせなら「川尻」や「市立病院西口」もあればいいのに。

当然、後部は

「720 西部サービスセンター」(市の施設としては「西部“市民”サービスセンター」ですが)

「720 西部サービスセンター」(市の施設としては「西部“市民”サービスセンター」ですが)これも「720」の意味を知らないと、新屋西線と断定できない。

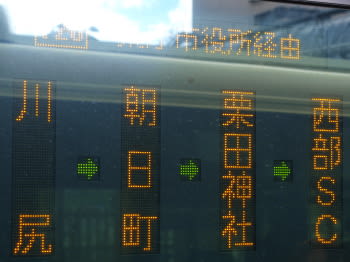

側面は、

ここにも「新屋西」はなし。そして「西部SC」ですか

ここにも「新屋西」はなし。そして「西部SC」ですか新屋西線が新屋西線であるという証は、もう時刻表にしかなくかった。(車内放送では昔から言っていない)

このままでは、新屋西線の名が消えてしまいかねない。

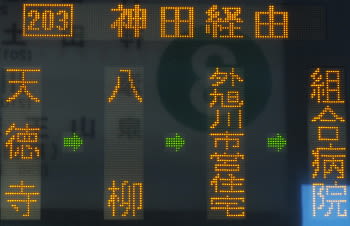

「203 天徳寺・神田・旭野 組合病院」

「203 天徳寺・神田・旭野 組合病院」神田線(神田旭野線)の組合病院まで行く系統。

こうデカデカと「組合病院」と書かれると、新国道経由かなんかの組合病院行きだと勘違いしてしまう。とても神田線とは思えない。後部は「組合病院」だけなんだろうし。

やはり、神田線なら「神田」と大きく表示してもらわないと。

それにルールに従うのなら、「旭野」というバス停はないから、「旭野団地」じゃないといけないのでは。

側面

側面側面は、天徳寺・八柳(というバス停もないけど)・外旭川市営住宅が表示され、神田線だと認識しやすい。

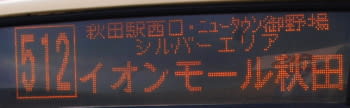

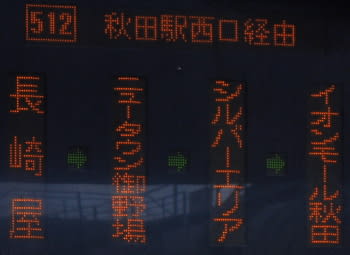

仁井田御所野線。(車庫発長崎屋経由で)有楽町・牛島・ニュータウン御野場・中央シルバーエリアを通って、イオンモールまで行く系統(四ツ小屋駅は通らない)は、

経由地が2段になってゴチャゴチャ

経由地が2段になってゴチャゴチャ「御所野」がないし、途中の有楽町や牛島も出てこなくて、分かりづらい。

側面は、

(再掲)以前の表示

(再掲)以前の表示 新しい表示

新しい表示こっちにも有楽町・牛島・御所野はない。以前はあったのに、消えてしまった。

「ニュー御野場」はちゃんと「ニュータウン御野場」と詰めて表示されるようになった。

撮影したのは秋田駅前なので、この段階ではもう「長崎屋」なんていらない。

車内放送に連動して、表示内容を変えられる行き先表示機もあるのだが、中央交通の装置は対応していないのだろうか。

ほかにも、まだまだあり、

「360 蓬田上丁」(後部)

「360 蓬田上丁」(後部)これは秋田温泉線。添川線も同じ終点だから、紛らわしい。

「220 秋田貨物駅入口」(後部)

「220 秋田貨物駅入口」(後部)泉ハイタウン線(旧称・泉秋操線)のこと。なんだか…

「700 大町・船場町経由 南浜回転地」(前)

「700 大町・船場町経由 南浜回転地」(前)川尻割山線(船場町経由)のこと。「川尻」も「割山」も消えてしまった。

(再掲)従来の表示(LEDも同じ配置)

(再掲)従来の表示(LEDも同じ配置)車内放送では、「大町、市立病院前、船場町経由運転免許センター方面行きです」とか言っていて、「南浜回転地」なんてひとことも出てこない。

従来の「割山」は知名度の高い地名(エリア名)だったのに、南浜町自体マイナーな地名だし、それにバス会社の施設である「回転地」なんて大きく書かれても分からない。

ほかにも、大住団地経由みなみ野団地線は「牛島西四丁目」(側面では「牛島西(四)」)、秋田営業所行きは県庁経由、長崎屋経由どちらも大きい字は「大川反車庫」だけで経由地は小文字で区別がつきにくく、今までの感覚で乗りこなすのは難しい。

「系統番号を分かってる人じゃないと、バスに乗っちゃいけないよ」と言われているように思える。

系統番号があって便利な人もたくさんいるだろうから系統番号表示は否定しないが、経由地名や路線名を詳しく表示してくれた方が便利な人も多いはずだから、今回の表示内容の画一化というか変更には疑問を感じる。

運行形態や利用状況とかけ離れた表示に思え、混同・誤解されやすそうな表示もあり、利用者の立場になっていない。時が経てば慣れるかもしれないが、いつまで経ってもなじめない点もありそうだ。

秋田市の社会実験の際、僕はこうした旨の意見をアンケートに書いて出したのだが、その必要はないと判断されたのだろうか。(実験・アンケートの実施は市で、今回実際に実施したのは中央交通で別なのだけど)

番号を知っていないと乗られないバスなんて、ますます客が減ると思う。

秋田市内でバスに乗る際は、乗り慣れた方でも、充分に系統番号を確認してからご乗車を。

そういえば、この新表示ルールに従った場合、環状線では、始発の秋田駅前から「秋田駅西口」と表示しなければならなくなる。

実際はどうなんだろう?後で確認してみます。↓

【2日追記】茨島環状線で確認したところ、従来と同じく路線名が大きく表示されており、ルールと異なっていた。後で画像をアップします。↓

「茨島環状線」の駅→大町→茨島→秋田大橋→牛島→有楽町→駅の順で回る方。(市営バス当時は「大橋回り」と言っていたが、今は「大町回り」というようだ。逆回りは「牛島回り」)実際はどうなんだろう?

【2日追記】茨島環状線で確認したところ、従来と同じく路線名が大きく表示されており、ルールと異なっていた。

前「600大町回り 茨島環状」

前「600大町回り 茨島環状」 後部「600茨島環状」

後部「600茨島環状」従来の表示に番号をつけただけ。(経由地の表示位置が異なるだけで、文字の内容は従来と同一)

ルール通りでなく、分かりやすく配慮したのだろうから、この点は評価する。(どうせなら経由地を「通町・大町・茨島・秋田大橋」とかすればもっといいと思う)

だったら、この配慮を他路線にも拡大するべきだと思う。

繰り返しになるけれど、西部サービスセンター、南浜回転地、大平台三丁目、牛島西四丁目、秋田貨物駅入口なんかより、新屋/新屋西、割山、桜ガ丘・大平台、大住・みなみ野、泉ハイタウンの方が、ずっと簡潔かつ分かりやすい。

※続きはこちら